こんにちは。古今東西の名作映画を取り上げ、主人公や登場人物をキャリア形成の視点で捉え、人生のヒントを学んでみようというコーナーです。

※ネタバレがありますのでご注意ください。

※映画評やキャリア論を語るものではありません。

パリタクシー

今回は2022年フランス映画「パリタクシー」(監督:クリスチャン・カリオン、出演:リーヌ・ルノー、ダニー・ブーン)を取り上げたいと思います。公式サイトによれば、あらすじは次のとおりです。

パリのタクシー運転手のシャルルは、人生最大の危機を迎えていた。金なし、休みなし、免停寸前、このままでは最愛の家族にも会わせる顔がない。そんな彼のもとに偶然、あるマダムをパリの反対側まで送るという依頼が舞い込む。92歳のマダムの名はマドレーヌ。終活に向かう彼女はシャルルにお願いをする、「ねぇ、寄り道してくれない?」。人生を過ごしたパリの街には秘密がいっぱい。寄り道をする度、並外れたマドレーヌの過去が明かされていく。そして単純だったはずのドライブは、いつしか2人の人生を大きく動かす驚愕の旅へと変貌していく!

終活マダム マドレーヌ

それでは、終活マダムことマドレーヌのキャリアについて見ていきましょう。

はじめに、彼女自身の発話をもとに、わかる範囲で彼女の経歴を時系列で書き出してみました。

◆略歴(推定)◆

1928年ころ

ヴァンセンヌで生まれ育つ

1938年(10歳か11歳)

階段から落とされた、犯人はアンドレ君

※彼に恋してたから許した

1939年9月(11歳)

第二次世界大戦が始まる

1943年9月(15歳)

ユダヤ系の父がナチスにより銃殺

1944年8月(16歳)

パリ解放

1944年9月(16歳)

アメリカ軍人との恋

1945年(17歳)

男の子を出産、未婚の母となる

1947年頃(20歳ころ)

溶接工の男性と結婚

1952年頃(25歳ころ)

殺人未遂で有罪となる

1965年頃(38歳ころ)

出所し、母と息子のもとへ帰る

息子はカメラマンとして戦場へ

1969年頃(41歳ころ)

息子が死去

2019年

フランス全土でフェミサイド抗議デモ

2021年(92歳ころ)

心臓病で死去

小さい頃

パルマンティエ大通りにスプレンドールという名の劇場があり、彼女の母はそこで働いていました。きっと彼女は小さい頃から母の職場に出入りをしていて、舞台袖から好奇心いっぱいで劇を眺めていたのでしょう。

劇場は私にとって宇宙だった、、そういって彼女は当時のことを懐かしみます。小さい頃の思い出が劇場とはいかにもフランスですね。

「三つ子の魂百まで」といわれるように、老いてもなお気品漂う彼女のエスプリは、小さい頃から舞台芸術に慣れ親しむことで自然と育まれたものではないでしょうか。

母の影響

母の仕事が衣装係だったことも見逃せません。

厚生労働省 job tagによれば「舞台美術スタッフ」の仕事において、衣装の存在を次のように紹介しています。

舞台装置や衣装は、舞台芸術には欠かすことのできない要素であり、デザインの良し悪しは、その舞台作品の芸術的評価を左右するため、舞台芸術において、重要な責任を担っている。

今の日本と当時のフランスを同じ土俵で扱うことはできませんが、想像するに、母は衣装の担い手として業務上重要なポジションに就いていたことがうかがわれます。この仕事を母が本当に望んだものかどうか検証することはできませんが、少なくとも母は高い専門性を備える職人であったと考えられます。

彼女は、そんな母のプロフェッショナルな仕事の流儀を間近で見て育ったものと推測されます。この体験もまた、彼女の人格形成に大きな影響を与えたことでしょう。

16歳の恋

16歳となった彼女は人生の大きな転機を迎えます。アメリカ軍兵士の男性マットと恋に落ちるのです。しかし、彼はわずか3ヶ月でアメリカに帰国してしまいます。残された彼女は妊娠していました。

一方、マットは別の女性と結婚し、子が2人いることが判明しました。彼女の恋は終り、彼とは二度と会うことはなかったと語っています。

それでも、彼女は当時の恋の思い出を「人生で一番幸せだった」と回想しています。

殺人未遂

数年後、彼女は溶接工の男性レイモン・アグノーと結婚しました。ですが、夫のDVに耐えかねた彼女は夫を半殺しにします。

『当時は暴力が原因で離婚する人はいなかった』

『1950年代と今とはまったく違う、何をするにも夫の許可がいる、働くのも、銀行口座も許可がないと自由に開けない』

裁判では、彼女は「私も息子も毎日夫から暴力を振るわれ虐待を受け続けた」と訴えますが、夫の虚偽証言により彼女の主張は認められませんでした。

自殺未遂

出所し、家に帰ってきた彼女を待ち受けていたのは、静かにキレる息子マチューでした。息子からすれば、母の十字架を無理やり背負わされていた状態ですから無理もありません。

息子は大学を中退し、夢を叶えるべく報道カメラマンとしてのキャリアをスタートさせるのですが、取材先の戦場で殺されてしまいました。

最愛の息子を亡くし、打ちひしがれるマドレーヌ。皮肉にも彼女の父ルシアン・ケレールを殺めたのも戦争でした。彼女はこの世のすべてを恨み、自殺を図るのでした。

アイデンティティの再体制化

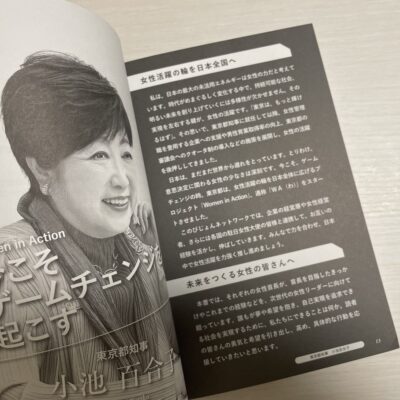

「人権の国」と言われるフランスですが、女性が参政権を得たのは 1944 年のことで欧州の中ではかなり遅いほうです。その後、改憲とパリテ法、パックス制度などを経て「男女の真の平等に関する法律」が制定されたのは今からわずか11年前の2014年です。

彼女が生まれた時代、女性に参政権はなく中絶は非合法でした。結婚しても配偶者からの暴力や虐待に苦しめられ、殺人未遂で服役し、最愛なる息子を亡くし、自らも命を絶とうしたマドレーヌ。不運と理不尽の無慈悲な連鎖が次々と彼女を襲います。

それでも、彼女は下を向きませんでした。そして、彼女は家庭内暴力と闘う女性活動家としてのキャリアを歩みます。

闘いに復讐はつきものです。女性の自由という旗印の下、彼女は自分の人生に対して復讐を誓ったのではないでしょうか。自分の過去を振り返り、今を見つめ直すことで、これから歩むべき道を模索したのでしょう。戦略を練り、進むべき道をより明確にし、主体的に行動することで危機を乗り越え、アイデンティティの再体制化に成功し人生を好転させていったと考えられます。

忘れてはならないのが、同じ活動家仲間として闘った当時のフランス人女性たちでしょう。この女性たちの存在は彼女にとってどれほど心強く、精神的な支えになったことか想像に難くありません。

旅と思い出

彼女はシャルルに宛てた手紙で「旅に出なさい。どこか遠くへ。そしてカメラを持って思い出をたくさん作るのです」と伝え、莫大なお金をシャルルに残しました。

旅は人生を豊かにし、思い出をたくさん作ってくれます。旅の効果効能は心臓病リスクの低下、ストレスの軽減、創造性や異文化理解の向上、社会的つながりの強化、幸福感の増進など世界中で研究されています。かのマーク・トゥエインも「旅行は偏見、頑迷さ、偏狭さをなくすのに効果的である」と述べています。

一方、思い出についてはどうでしょうか。あたり前ですが「いい思い出」ならずっと一緒にいたいと、誰もが思うでしょう。いい思い出は気持ちを明るく前向きにさせ、メンタルヘルスを健全に保つのに役立ちます。

さらに、彼女は思い出を写真にして形に残すことを推奨しています。これは音楽にも言えることですが、写真には不思議な力があります。なにせ写真を見ただけであの頃にタイムスリップすることができます。また、写真の中の人と対話をすることができるという点も写真の魅力でしょう。

故人AI

ところで、昨今「故人AI」が急速に普及していますね。

海外ではすでにビジネス化されていますが、日本でも「AI安倍晋三」や「漱石アンドロイド」、手塚治虫の「AIブラック・ジャック」などがいらっしゃいます。

また、先のNHK紅白歌合戦では「AI美空ひばり」が注目を集めました。

美空ひばりさんのご親友で女優の中村メイコさんはインタビューで次のように語っています。

「あの人を亡くしてから『全部嘘であって欲しい。まだ生きている』って思ってきた。これが、『ひばりさんの“作った声”ですよ』って言われることで離れる気がするの」

引用:“AI美空ひばり”は「嫌だ」 親友の中村メイコ語る ニッポン放送 NEWS ONLINE(2025-03-17閲覧)

この興味深いコメントはいわゆる「不気味の谷」を感じられたのでしょう。

写真は故人AIのようにしゃべったりしませんが、その代わり思い出を語ってくれます。その点、故人AIはどうなんでしょうね。

それでは、またいつかどこかでお会いしましょう。

参考文献

平稲晶子(2009)「丸刈りにされた女たち 第二次世界大戦時の独仏比較」ドイツ・ヨーロッパ研究センター

https://www.desk.c.u-tokyo.ac.jp/download/es_8_Hirase.pdf

服部有希(2014)「フランス男女平等法」国立国会図書館調査及び立法考査局

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8766462_po_02610105.pdf?contentNo=1

相澤伸依(2024)「自由な中絶を求めて フランスにおける中絶解放運動」大原社会問題研究所№784

http://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/images/oz/contents/784_02.pdf

岡本祐子(1999)「アイデンティティ論からみら生涯発達とキャリア形成」J-STAGE

https://www.jstage.jst.go.jp/article/soshikikagaku/33/2/33_20220715-9/_pdf

中山賢二(2020)「中年期におけるアイデンティティ再体制化とジェネラティヴィティの関連性」武蔵野大学学術機関リポジトリ

https://mu.repo.nii.ac.jp/records/1259

New study confirms Mark Twain’s saying: Travel is fatal to prejudice | PsyPost

https://www.psypost.org/new-study-confirms-mark-twains-saying-travel-is-fatal-to-prejudice/(2025-03-17閲覧)

上野大介(2008)「高齢者のエピソード記憶におけるポジティブ優位性効果の関連要因と今後の課題」大阪大学学術情報庫OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/7463/13_9.pdf

福井健策(2020)「偉人アンドロイド・作家 AI と肖像権、著作権 – よみがえる故人たち」総務省学術雑誌,寄稿論文

https://www.soumu.go.jp/main_content/000780364.pdf

不気味の谷現象 – Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B0%97%E5%91%B3%E3%81%AE%E8%B0%B7%E7%8F%BE%E8%B1%A1(2025-03-17閲覧)